消化内科应用经鼻--胆囊引流术(ETGBD)为胆囊清理“坏水”

一管、两管、三管、四管、五管……八管你敢信吗?一个小小的胆囊里居然 “囤” 了这么多脓液,画面冲击力直接拉满。谁能想到震撼全场的八管胆囊脓液,罪魁祸首竟是常见的胆囊结石,当结石导致梗阻、胆汁无法排出、细菌疯狂繁殖,让小小的胆囊 “憋” 满了脓液,造成全身重度感染的生命危机,在患者血小板等指标出现危急值,无法接受外科手术的关头,消化内科团队果断出手,应用经鼻--胆囊引流术(ETGBD)为胆囊清理“坏水”快速缓解病情。

从腰背隐隐作痛到全身重度感染住进ICU,老贾无论如何也没想到,小小的结石竟能成为一道“索命符”。“一开始只觉得腰背有点痛,我心想可能腰椎间盘突出的老毛病发作了,就在家静养,哪知道越来越痛,赶紧到医院去检查。”到我院急诊做了相关检查后,老贾方才得知,自己腰背痛的病因并不在腰椎,而是胆囊。

此时老贾的全身皮肤及巩膜已经明显黄染,这是胆囊炎引发的黄疸表现,CT提示胆囊壁明显增厚、水肿,内部充满了脓液,确诊为胆囊结石伴急性化脓性胆囊炎,且感染已经扩散到血液,出现了全身重度感染症状,如果不及时处置,可短时间内造成感染性休克,多器官衰竭甚至死亡。

老贾的一只脚已经踏入了鬼门关,抢救必须分秒必争。消化内科、肝胆胰脾外科、重症医学科(ICU)等科室专家迅速展开多学科会诊,讨论的焦点在于:老贾因为重症感染血小板只有24*10^9/L(正常值为125* 10^9/L—350* 10^9/L),已达到危急值,这意味着常规解决方法——经皮经肝脏胆囊穿刺引流无法实施,术中术后可能出现穿刺出血的致病风险。

一边是亟需解除的感染警报,一边是无法穿刺手术的困境,关键时刻,消化内科副主任王志化提出了“破局”的对策。“经鼻--胆囊引流术”(ETGBD)是王主任提出的“破局之法”。

“我们消化内科内镜团队提出的解题思路是以内镜细管为路径,打精准抗感染之战。”王主任介绍,经鼻--胆囊引流术(ETGBD)作为内镜逆行胰胆管造影(ERCP)技术的前沿延伸,是在其基础上发展起来一项新技术。

简单来说,就是将引流管沿着食管—胃—十二指肠—胆总管—胆囊管自然腔道途径放置入胆囊,对胆囊实施引流,从而达到快速缓解胆囊急性炎症的目的,避免胆囊造瘘术或经皮胆囊穿刺造成的损伤及不便。该技术属内镜微创技术,患者痛苦小,非常适用于无法胆囊穿刺及手术的患者。

经过周密的术前准备,近日,王主任与朱程成主管护师协同配合,操控内镜带着导丝“闯关”——从十二指肠乳头插管成功后,导丝进入胆总管,从胆总管超选至胆囊管,进入胆囊内部,再通过导丝置入引流管。这一系列操作看似 “轻巧”,但每一步都需要毫米级的精准,对团队而言绝对是一次技术上的考验。

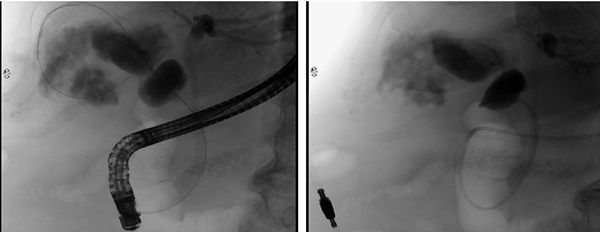

左图:导丝经过胆总管超选至胆囊内部

右图:经导丝放置引流管

当引流管通畅后,胆囊内淤积的脓液便如 “泄洪” 般被快速导出,短时间内就抽出了八管共计170毫升脓液,引发感染的 “核心病灶”终于被清除。

术后老贾被转入ICU继续治疗,由于治疗及时得当,病情迅速得以改善,现已出院,后续老贾还需择期接受胆囊切除术,以绝后患。

胆囊结石是一种常见病,不少人查出胆囊结石后,一看自己没啥症状,就觉得不用管。但其实,有些 “沉默的结石” 可能比 “闹腾的结石” 更危险,一旦“爆雷”,可能会出现胆囊穿孔、急性坏死性胰腺炎等严重后果,有些甚至可能会悄悄地发展为胆囊癌。

研究表明,长期未治疗或反复发作的胆结石患者,胆囊黏膜长期受刺激可能引发癌变。结石直径>3厘米或胆囊壁钙化的人群,胆囊癌风险也会显著升高。近年来,胆囊结石的发病率一直居高不下,它的诱因不少,主要有以下几点,看看自己有没有“踩雷”。

1.爱吃重口油腻党

顿顿火锅、炸鸡、红烧肉,胆囊为了消化这些 “硬菜”,得拼命分泌胆汁。时间久了,胆汁里的胆固醇超标,就容易析出结晶,长成结石。

2.熬夜修仙不吃饭族

早上睡过头不吃早餐,胆囊里的胆汁一存就是一整晚,没法及时排出 “更新”,胆汁变得浓稠,结石自然容易找上门。

3.久坐不动的懒人

每天瘫在沙发上刷手机,身体代谢变慢,胆汁在胆囊里 “躺平” 太久,也会增加结石的风险。

4.家族有 “结石基因”

如果直系亲属有胆囊结石,那也要多留意,遗传因素可能会让你更容易 “中招”。

查出胆囊结石千万别掉以轻心,哪怕它现在不疼,也得定期 “盯紧” 它,别给它搞事情的机会!

医生建议,如果发现胆囊结石,应及时就诊,医生会根据病人结石不同的情况,选择保守治疗或手术治疗。

当前位置:

当前位置: